Nuclear Throne es una de esas obras que, con el paso del tiempo, han terminado convirtiéndose en referencia obligada dentro del panorama independiente, no tanto por su ambición técnica como por la claridad y contundencia de su propuesta. Desarrollado por Vlambeer, el juego se lanzó con la intención de reinterpretar el legado del roguelike clásico desde una perspectiva arcade, rápida y despiadada. Su planteamiento es sencillo en apariencia, pero profundamente exigente en ejecución: sobrevivir en un mundo postapocalíptico generado de forma procedural, enfrentándose a oleadas constantes de enemigos mientras se busca, literalmente, llegar al trono nuclear.

El contexto en el que apareció Nuclear Throne es clave para entender su impacto. En un momento en el que el roguelike comenzaba a popularizarse entre el gran público, el título de Vlambeer apostó por una identidad extremadamente agresiva, tanto en ritmo como en dificultad. No buscaba suavizar la experiencia ni hacerla accesible a través de sistemas de progresión persistente demasiado indulgentes. Al contrario, abrazaba el fracaso constante como parte fundamental del aprendizaje, reclamando del jugador atención absoluta, reflejos y una comprensión profunda de sus mecánicas.

Desde el punto de vista narrativo, Nuclear Throne opta por una aproximación mínima, casi abstracta. El mundo que presenta es un yermo irradiado, poblado por criaturas mutantes y restos de una civilización extinguida. No hay una historia explícita contada mediante escenas o diálogos extensos, sino un trasfondo que se intuye a través del diseño visual, los personajes y los escenarios. Esta decisión refuerza la sensación de desolación y absurdo que impregna todo el juego, donde la supervivencia es el único objetivo real.

La idea de alcanzar el Trono Nuclear funciona más como un símbolo que como una meta narrativa tradicional. Representa el final del camino, el centro de un mundo roto que ya no ofrece respuestas ni redención. Esta ambigüedad encaja perfectamente con el tono del juego, que nunca pretende justificar la violencia ni ofrecer una moraleja clara. Todo sucede porque el mundo es así, hostil y caótico, y el jugador simplemente intenta adaptarse el tiempo suficiente para no desaparecer.

La jugabilidad es, sin lugar a dudas, el corazón absoluto de Nuclear Throne. El juego se construye alrededor de un sistema de acción en tiempo real extremadamente preciso, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede ser definitiva. El control es inmediato, sin capas innecesarias, lo que permite una respuesta directa entre la intención del jugador y la acción en pantalla. Este nivel de inmediatez es fundamental para sostener un ritmo tan elevado sin que la experiencia se vuelva injusta.

El diseño de combate destaca por su brutalidad y claridad. Los enemigos aparecen en grandes cantidades, con patrones de comportamiento simples pero letales, obligando al jugador a moverse constantemente, a leer el espacio y a priorizar amenazas. No hay margen para la complacencia. Permanecer quieto equivale casi siempre a la muerte. Esta presión constante convierte cada partida en un ejercicio de concentración extrema, donde el error más pequeño se paga caro.

Uno de los elementos más interesantes del sistema jugable es la gestión del riesgo. Nuclear Throne recompensa al jugador por asumir peligros, pero lo hace de manera calculada. Recoger radiación para subir de nivel implica exponerse al caos del combate, y las mejoras obtenidas nunca garantizan la supervivencia. Las mutaciones ofrecen ventajas claras, pero también obligan a adaptar el estilo de juego, generando sinergias que pueden ser devastadoras o inútiles según la situación.

La variedad de personajes es otro pilar clave. Cada uno cuenta con habilidades pasivas y activas que modifican sensiblemente la forma de jugar. Esta diversidad no solo aporta rejugabilidad, sino que invita a experimentar con enfoques muy distintos frente a los mismos desafíos. El juego no explica en exceso estas diferencias, dejando que sea el propio jugador quien descubra sus posibilidades a través del ensayo y el error, reforzando así el aprendizaje orgánico.

El arsenal disponible contribuye de manera decisiva al carácter imprevisible de cada partida. Las armas son numerosas, con comportamientos y niveles de efectividad muy distintos. Algunas ofrecen potencia bruta, otras control de masas o precisión quirúrgica. Elegir qué arma mantener y cuándo arriesgarse a cambiarla es una decisión constante que define el ritmo de la partida. El juego no garantiza equilibrio, y esa falta de garantías forma parte de su identidad.

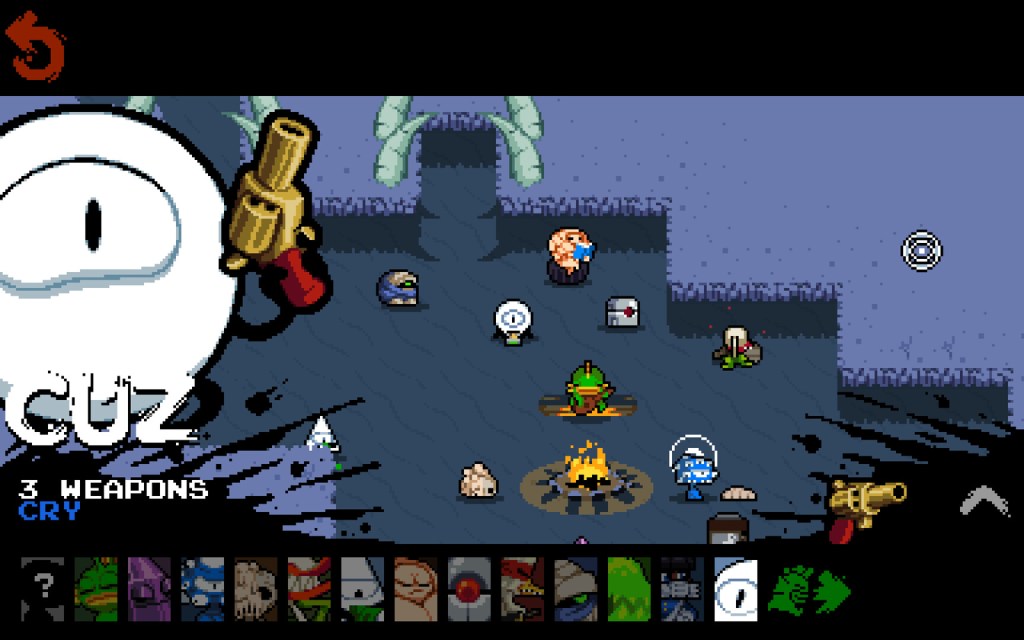

Visualmente, Nuclear Throne apuesta por un estilo pixel art vibrante y agresivo, que refuerza la sensación de caos constante. Los colores son intensos, casi estridentes, contrastando con la temática apocalíptica para generar una estética propia, reconocible al instante. Esta elección artística no busca el realismo, sino la legibilidad y el impacto visual, dos aspectos cruciales en un juego donde la información debe procesarse en fracciones de segundo.

La claridad visual es uno de sus mayores logros. A pesar de la cantidad de elementos en pantalla, el jugador siempre puede identificar amenazas, proyectiles y recursos. Las animaciones son rápidas y expresivas, transmitiendo tanto el peligro como la fragilidad del personaje controlado. Cada impacto se siente contundente, reforzando la sensación de que el mundo no perdona errores.

El diseño de escenarios, aunque procedural, mantiene una coherencia notable. Las zonas se suceden con una progresión clara en dificultad y en variedad de enemigos, evitando la sensación de repetición excesiva. Cada bioma introduce nuevos peligros y obliga a reajustar la estrategia, manteniendo la tensión incluso tras numerosas horas de juego.

El apartado sonoro juega un papel esencial en la experiencia. La banda sonora, con su marcado carácter electrónico y distorsionado, acompaña perfectamente el ritmo frenético del juego. No busca melodías memorables en un sentido tradicional, sino generar una presión constante que empuja al jugador hacia adelante. La música se convierte en un elemento más del combate, intensificando la sensación de urgencia.

Los efectos de sonido son secos, contundentes y extremadamente funcionales. Cada disparo, explosión o impacto transmite información clara, permitiendo al jugador reaccionar incluso cuando la pantalla está saturada de estímulos visuales. Este diseño sonoro contribuye de manera decisiva a la precisión del control, reforzando la conexión entre acción y consecuencia.

Nuclear Throne no utiliza doblaje como herramienta narrativa, y no lo necesita. Su lenguaje es el de la acción pura, el del riesgo constante y la adaptación continua. Todo lo que el jugador debe saber se comunica a través de mecánicas, sonidos y diseño visual, demostrando una comprensión profunda del medio interactivo.

En conclusión, Nuclear Throne es un ejemplo brillante de cómo una idea clara, ejecutada con convicción y coherencia, puede dejar una huella duradera. Su narrativa mínima refuerza su mundo hostil, su jugabilidad exige atención total y recompensa la maestría, su apartado visual prioriza la legibilidad sin renunciar a la personalidad, y su sonido sostiene un ritmo implacable que define toda la experiencia. No es un juego amable ni pretende serlo, pero en esa dureza reside su identidad. Nuclear Throne no invita a relajarse, invita a sobrevivir, y en ese desafío constante encuentra su grandeza.